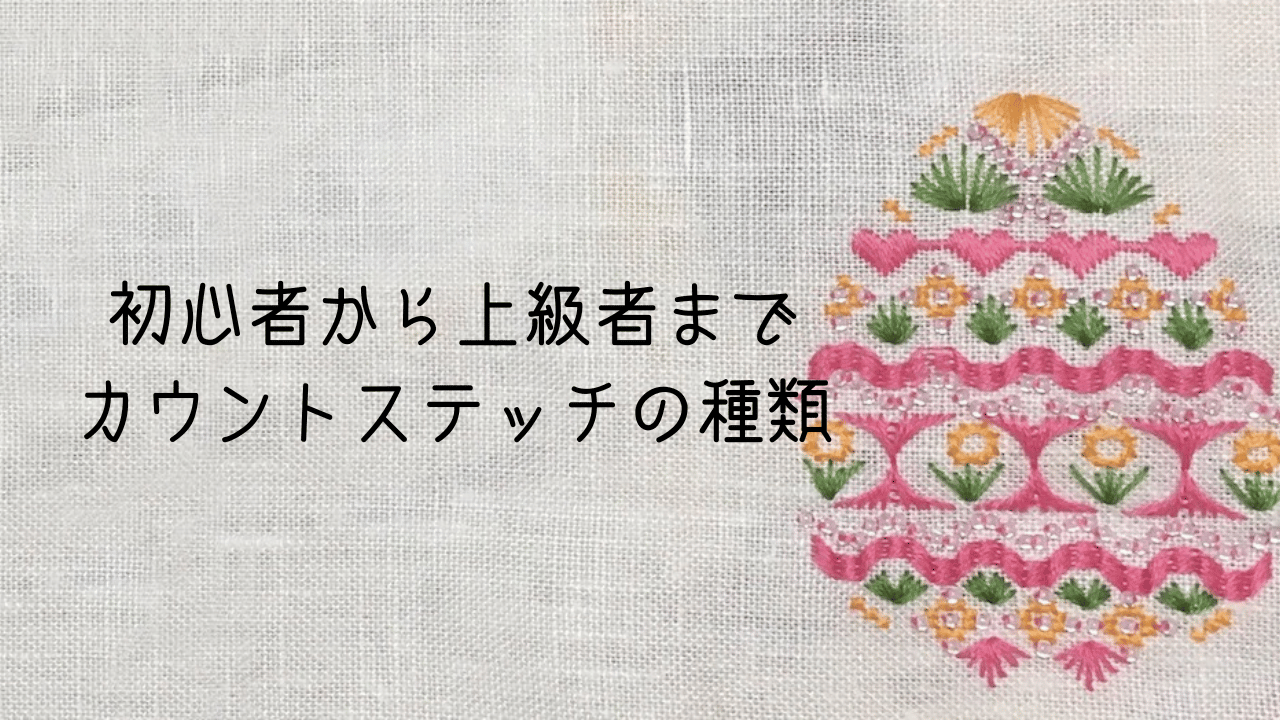

カウントステッチは布地の織り糸をカウントしながら刺す刺しゅうです。

布地の織り糸を数えながら慎重に針を通し美しいパターンを生み出す魅力的な刺しゅう技法「カウントステッチ」

シンプルなステッチを繰り返すことで幾何学模様や豊かな絵柄が生まれ、その美しさに魅了される人々が多いでしょう。

クロスステッチなど世界中で親しまれている伝統的なカウントステッチの他にも、地域ごとに独自のスタイルが発展しており、その多様性が楽しまれています。

初心者から上級者まで、さまざまなカウントステッチの種類をご紹介します。

カウントステッチの種類

カウントステッチは布地の織り糸をカウントしながら刺し、パターンを作っていく刺しゅうの総称です。

シンプルなステッチのくり返しで幾何学模様を作ったり、絵柄を刺し埋めたりします。 多くの国で見られるクロスステッチや、地方で生まれ育まれてきたハーダンガーワークやこぎん刺しゅうなどがあります。

クロスステッチ

クロスステッチは歴史が古く、ポピュラーな刺しゅうです。糸をクロスさせて刺していくこのステッチには針の進め方にいくつかの決まりがあります。この決まりと、決まりを組み合わせて刺しゅうを楽しみます。

クロスステッチ用の布に刺しゅうを刺すことが多いですが、その他リネンの布目を拾ってクロスステッチを刺す方法もあります。

リネンに刺すクロスステッチは、より細かい図案の表情を表現することができます。

キャンバスワーク

キャンバスワークは粗い平織りの手芸用布であるキャンバスを使用して織り糸にそって刺繍する技法を指します。別名「キャンバス・エンブロイダリー」や「区限刺繡」とも呼ばれ、アメリカでは「ニードル・ポイント(needlepoint)」として知られています。

キャンバス地の特徴的な平織り構造を活かし織り糸に針を刺さずに、その間をすくうように刺し続けることで、美しい模様やデザインを作り上げます。

この技法は非常に古く古代エジプトやローマから始まり、12世紀には現在も存在する古い祭服が制作されていたとされています。キャンバスワークの歴史には様々な変遷があり、15世紀にはフィレンツェで「フロレンティーンステッチ」として知られるジグザグ模様が生み出され、椅子の張り地などにも広く使用されました。さらに、16世紀には西アジアで「ベルベットステッチ」として知られる技法が考案され、その特徴的なパイル状の糸でできたデザインが、ラグやカーペットなどに利用されました。

フェリシモの「北欧の花と実を描く テキスタイルみたいなニードルポイントポーチの会」で楽しむことができます。

ブラックワーク

ブラックワークはイギリスの伝統的な刺繍技法で、特に黒色の糸を用いて上品で美しい幾何学模様や人物像を描く魅力的な刺しゅうです。

この技法は黒い刺し糸を使った作品が洋書やアート作品で見受けられ、その美しさと独特の魅力が多くの人々を惹きつけています。

ブラックワークは布地の織り目を数えながら、シンプルなステッチを繰り返すことによって模様を描く技法ですが、刺し方に明確なルールは存在しません。

表と裏を同じ模様で仕上げる方法、異なる太さの糸を組み合わせて立体感を出す方法、繊細なグラデーションを表現するテクニックなど、さまざまな表現方法が存在します。

フェリシモ「クチュリエ×リサ・ラーソン ブラックワークで描くスケッチねこの額縁(がくぶち)の会」

スウェーデン刺しゅう

スウェーデン刺しゅうは規則正しく並ぶ美しいグラデーション模様が特徴の刺しゅう技法です。

見た目は織物にも似ており複雑な工程のように見えますが、実際には手軽に楽しむことができます。

この刺しゅう技法は古くから存在し、クロスステッチよりも歴史が古いと言われており、その起源は旧ユーゴスラビアを中心とした北欧から中欧にまで遡ります。

スウェーデン刺しゅうは別名「Huck Weaving(ハックウィービング)」や「Swedish Weaving(スウェディッシュウィービング)」とも呼ばれ、今でも世界中で人気のある刺しゅう技法です。

布に糸を刺すのではなく布の縦糸を掬って糸を通す方法で模様を作成するため、刺し縫い針と糸といった基本的な刺しゅう道具を使用しながらも、作業は織物に近いものとなります。さらに、縦糸を掬っていくため、裏面に糸が見えないのもスウェーデン刺しゅうの特徴の一つです。

シンプルに布目を掬っていく作業なので糸を抜けば何度でも修正できるため、刺しゅう初心者にもおすすめの技法です。

オリムパススウェーデン刺しゅうの刺し方

アッシジ刺しゅう

アッシジ刺繍はイタリアの都市アッシジのセントフランシスのお寺の宝がこの手法で作られていることからその名称がきています。

アッシジ刺繍は布目を数えて刺す区限刺繍の一種で、アラビアやペルシャなどから影響を受けてイタリアで育まれ、独自の発展を遂げてきました。

この刺しゅうは図案が明快でクロスステッチと図案の輪郭を刺すステッチだけで構成されています。

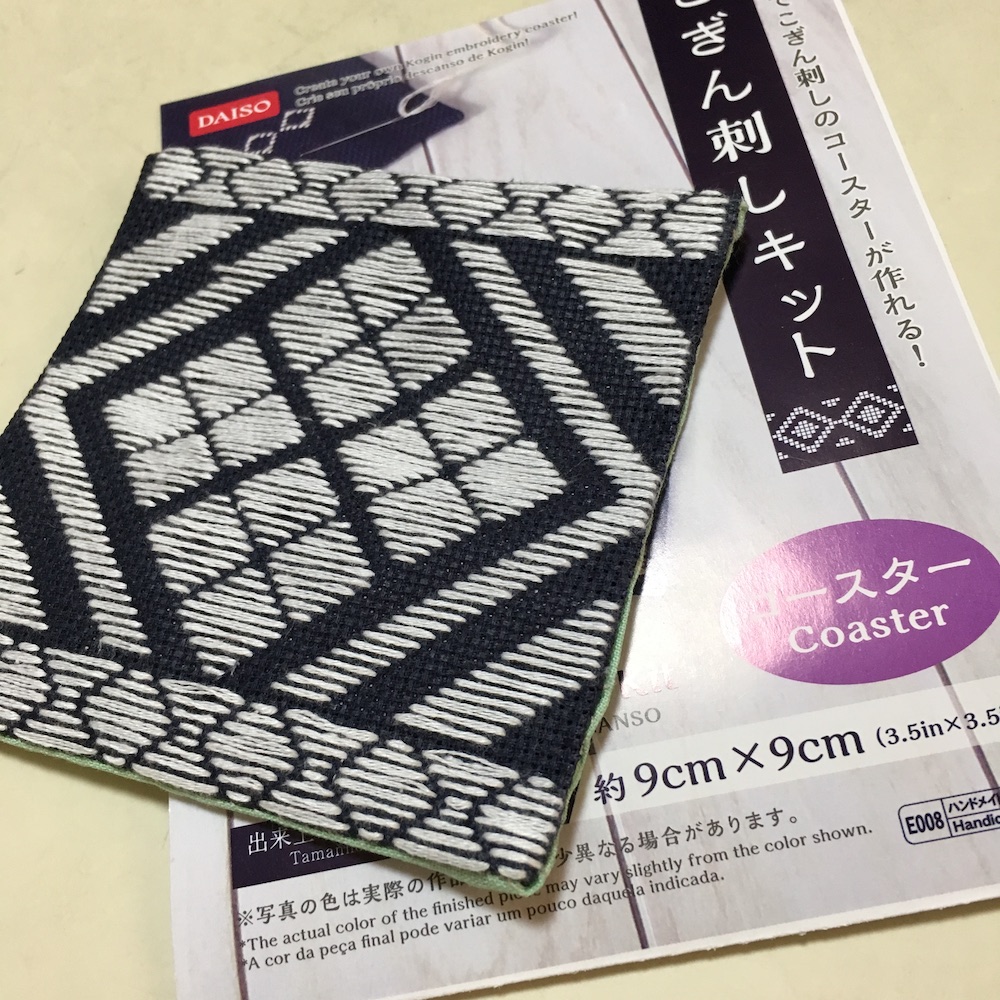

こぎん刺しゅう

織り糸をすくって幾何学模様を刺していく、日本の民芸刺しゅうのひとつで、青森県の津軽地方に伝わる伝統的な刺し子の技法を指します。

刺し子の伝統は日本各地で見られますが特に東北地方で盛んであり、津軽地方のこぎん刺しの他にも、青森県南部地方には「菱刺し」、山形県庄内地方には「庄内刺し子」などが存在します。これらの技法を合わせて、「日本三大刺し子」とも称されています。

こぎん刺しは、その美しい模様や独自の伝統を通じて、地域の文化や歴史を伝える重要な要素となっており、その緻密な技術と美しさは、刺し子愛好家や文化愛好家にとって魅力的で、日本の伝統工芸の一環として高く評価されています。

フェリシモ「津軽で生まれた素朴な美しさ こぎん刺しで彩るポーチの会」

ハーダンガーワーク

ハーダンガー刺繍は、北欧のノルウェー、ハダンゲル地方が発祥とされる刺繍技法です。この名前は「ハダンゲル」をもじったものであると言われています(諸説あり)。

日本ではあまり馴染みのない「ハーダンガー刺繍」ですが、世界的には知名度の高い民族刺繍で蚤の市やヴィンテージショップなどで高値で取引されることもあり、テキスタイルに興味を持つ人々にとっては魅力的なアイテムとされています。

ハーダンガー刺繍の特徴は、透かし模様であり、繊細で精巧な幾何学模様を描き出します。

この技法では布地の目数を数えながら糸を刺し、均等に織られた平織りの布を使用します。目数を正確に数えながら針を刺さなければ、美しい幾何学模様が完成しないため、非常に繊細な作業が必要です。このため一箇所でもずれてしまうと、模様が乱れてしまうことから細心の注意が必要です。

フェリシモ「あこがれの美しい作品へステップアップ ハーダンガー刺しゅうレッスンの会」

ミラーワーク

ミラーワークはインドに伝わる伝統的な手仕事の一つで、小さなガラスミラーをステッチで縫い込む技法を指します。

この技法は、魔除けやお守りとしての由来が主要な要素とされています。しかしミラーワークは単なる宗教的な意味合いだけでなく、伝統的なイベントや特別な日の衣装などにも頻繁に使用され、文化的な意味合いを持っています。

ガラスミラーがステッチで布地に取り付けられることにより、独自の輝きや美しさが生まれ、ミラーワークはインドのテキスタイルや刺しゅうの伝統の重要な一部として広く認識されています。

その美しさと魅力は、手仕事としてのミラーワークを愛する人々や、インドの豊かな文化遺産を尊重する人々に高く評価されています。

プチポアン

プチポアン(Petit Point)はフランス語で「小さなステッチ」という意味です。目の細かいキャンバス地をテントステッチだけで刺し埋めます。

プチポアンの最大の魅力は、その気品ある優美さにあります。この刺繍技法は宮廷での優雅な対話や舞踏会の情景、風車や田園風景、美しい花々など、様々な風景や人物、花々の微妙なニュアンスを、まるで絵画のような繊細さで描き出すことができます。

プチポアンはその細部への注意と精巧さに特徴があり、微妙な色合いや陰影を表現することが得意です。このため、宮廷の華やかさや風景の美しさを豊かに再現し、緻密なディテールによってリアルな絵画のような印象を与えます。

この他にも沢山の刺しゅう技法があるので

ご紹介していきますね。

なお、私は独学です m(__)m